Uno schiaffo di realtà: La cultura contadina per Superstudio

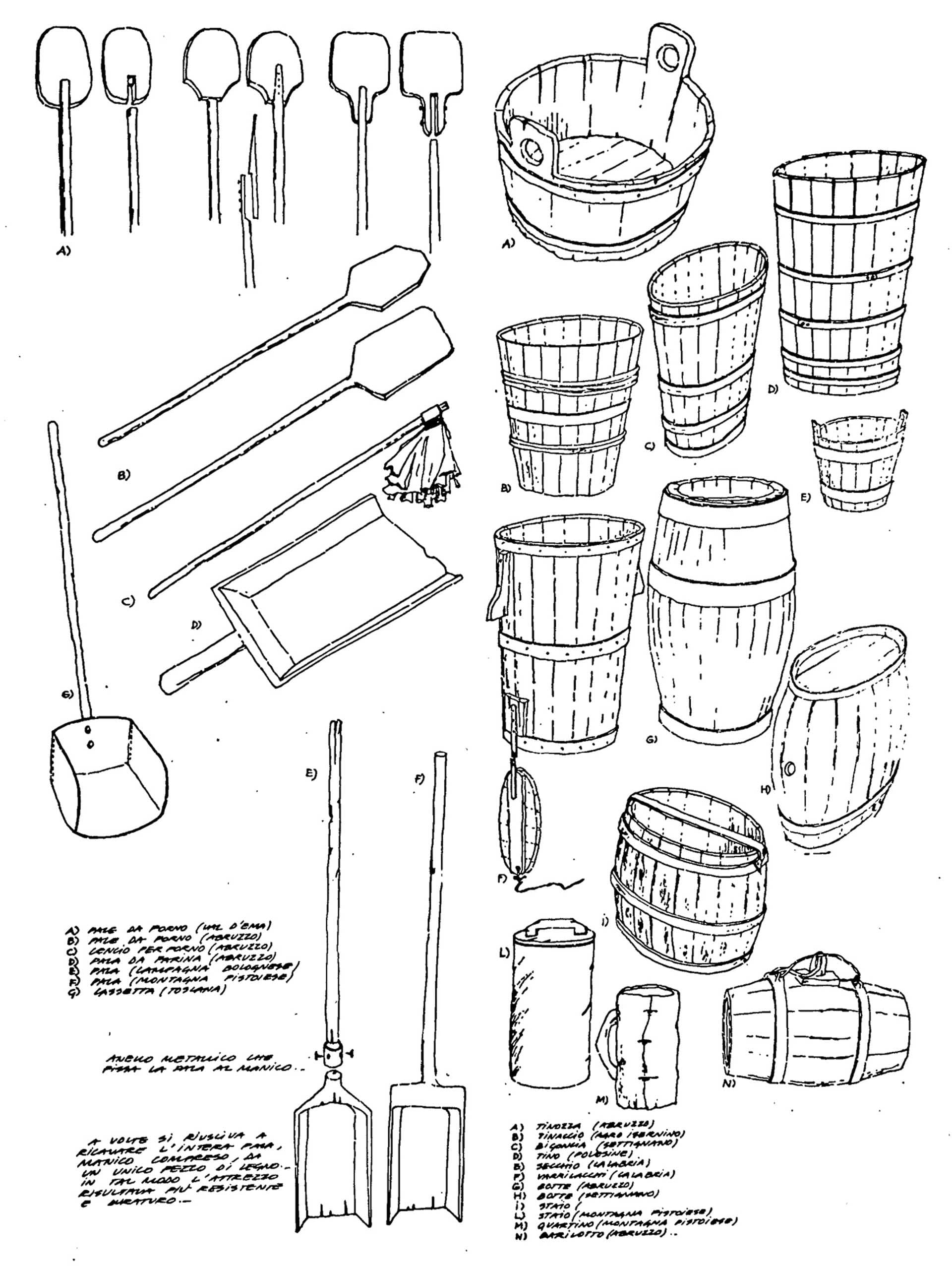

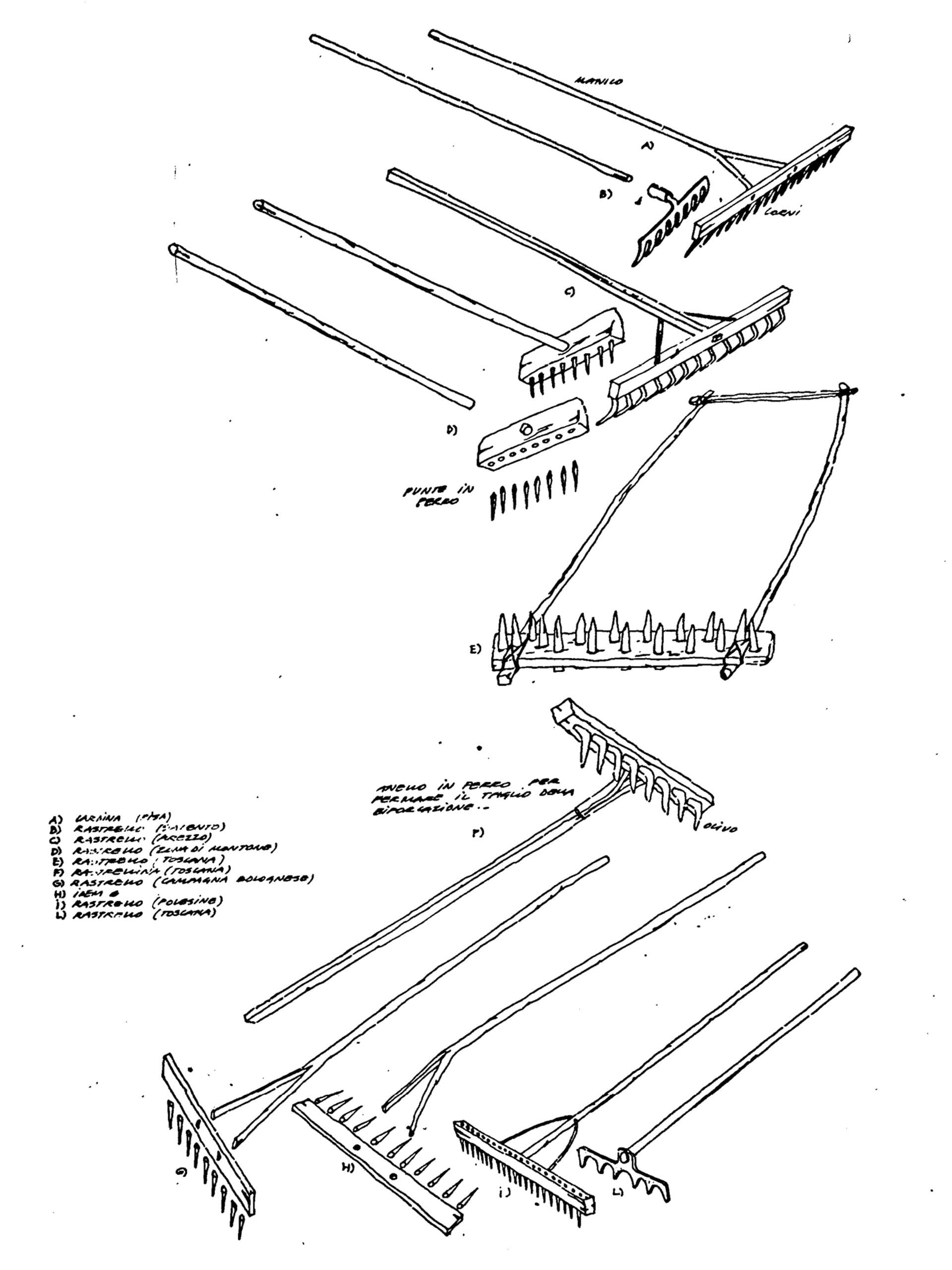

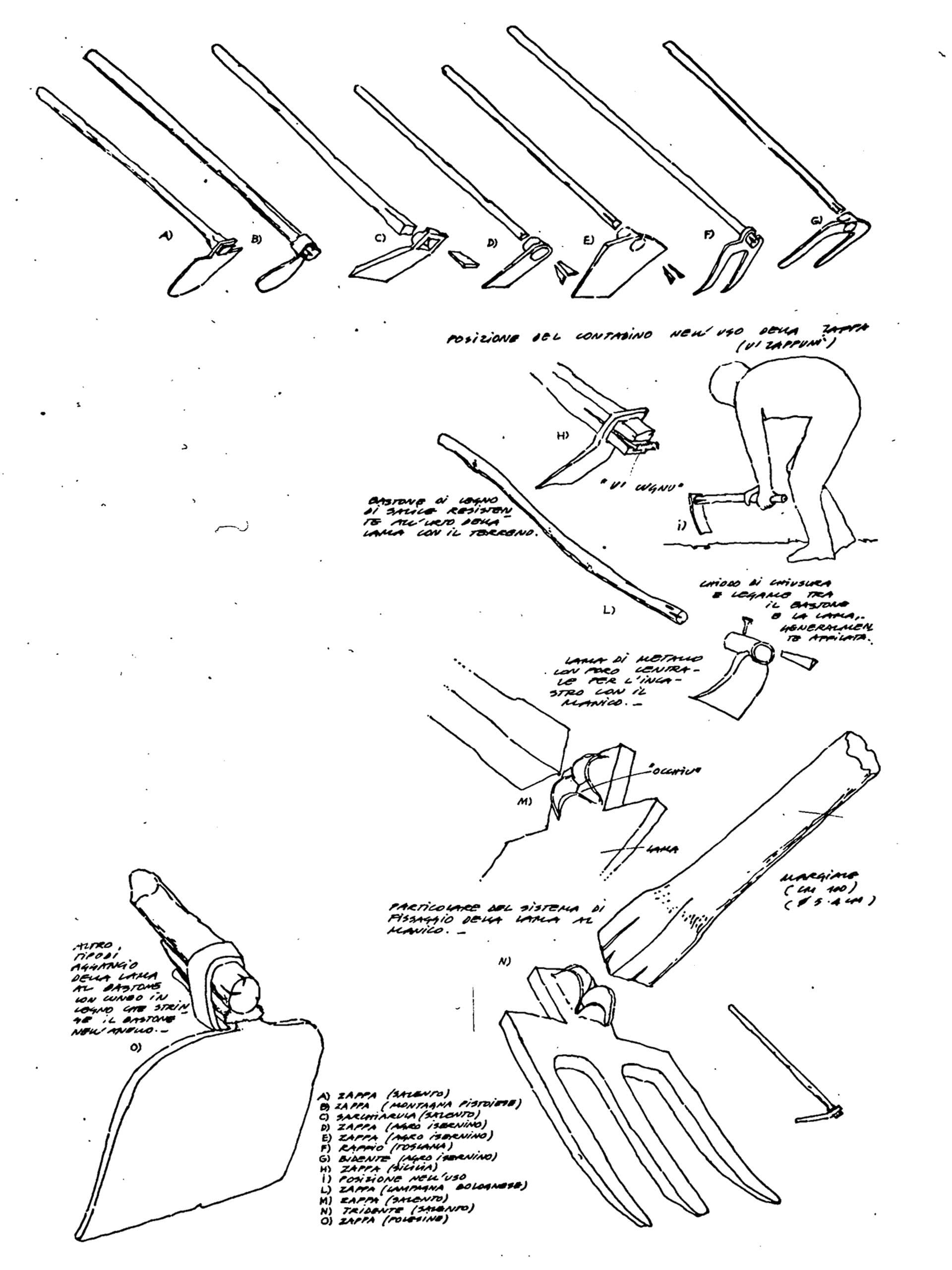

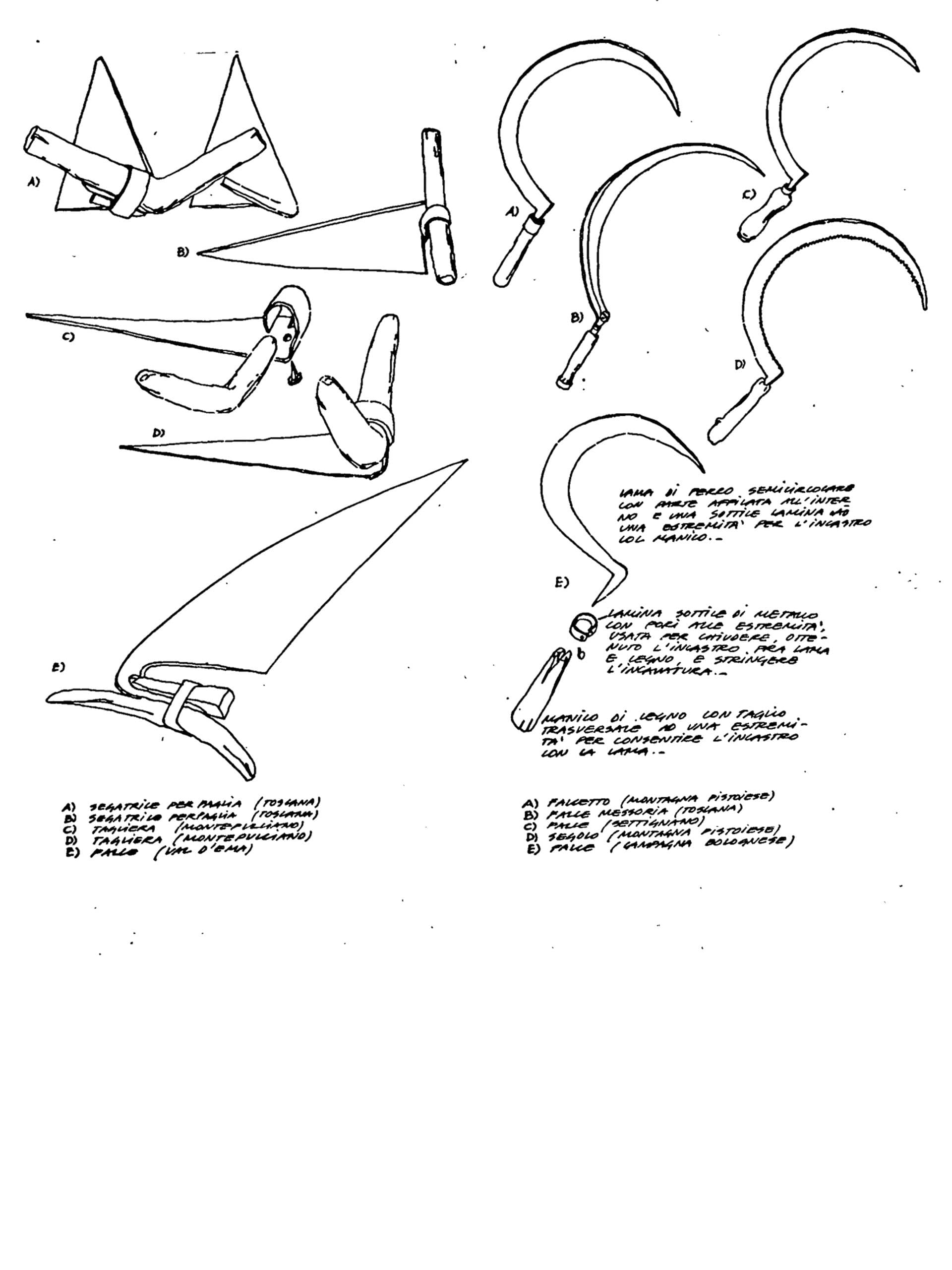

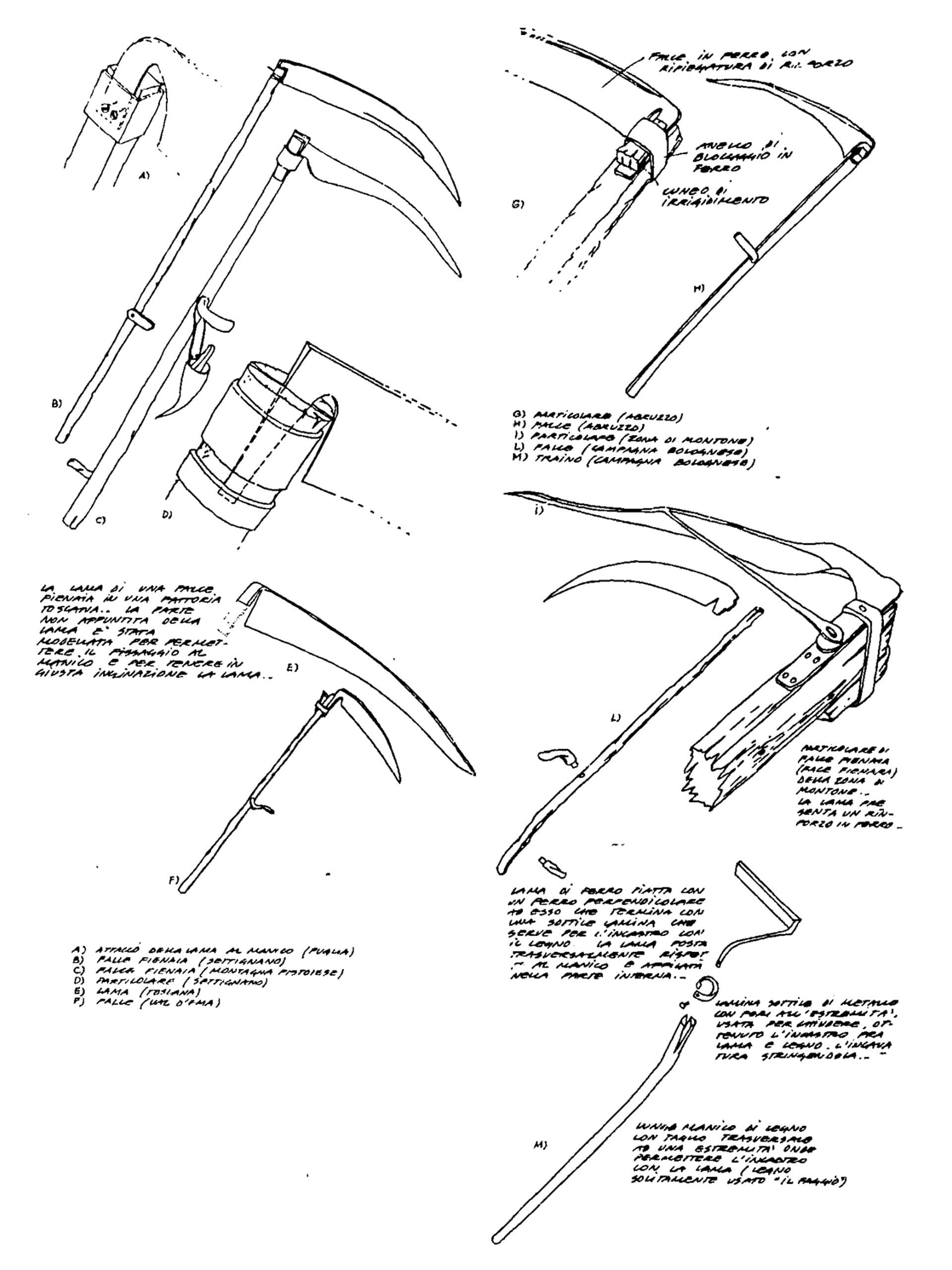

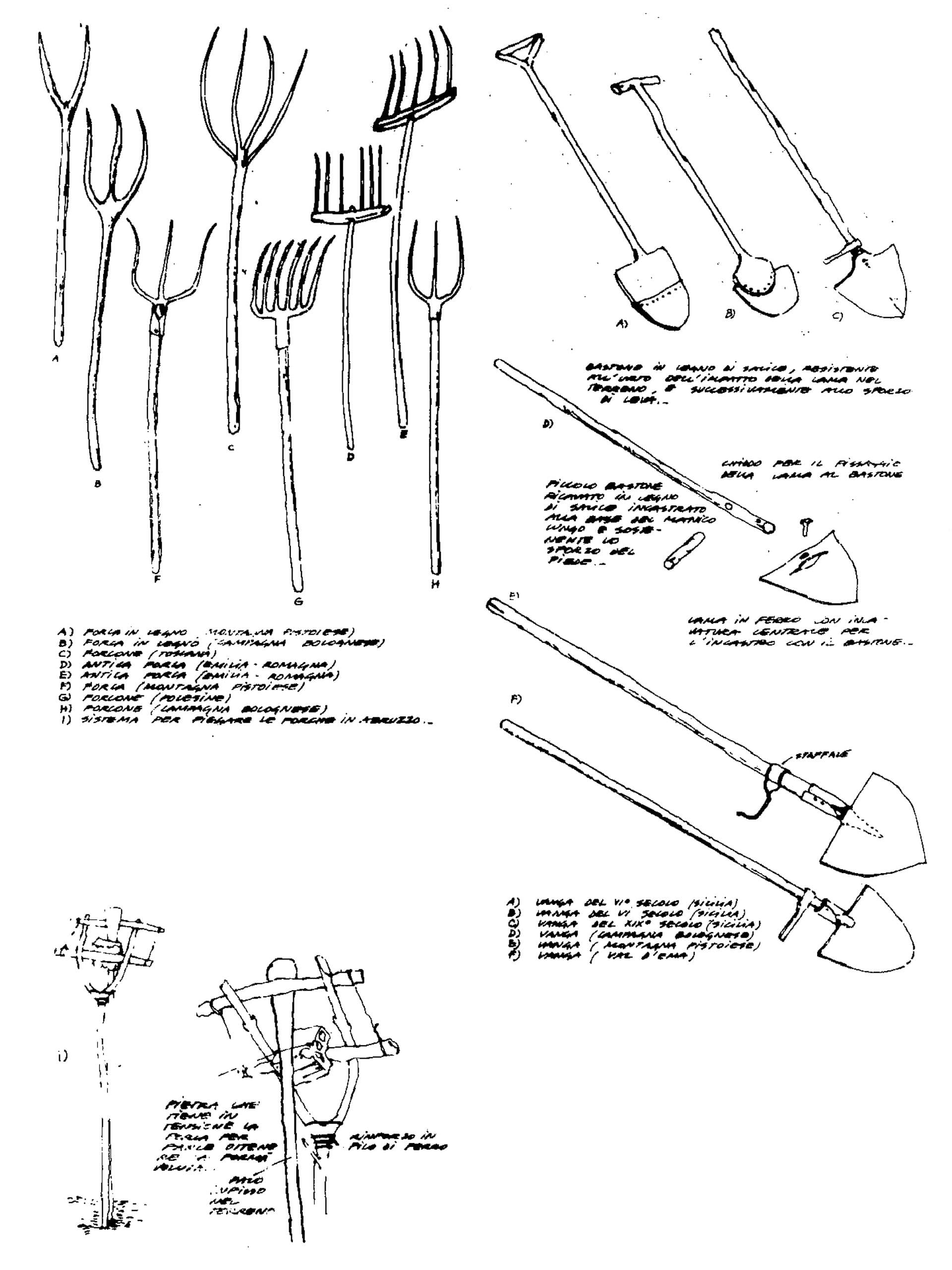

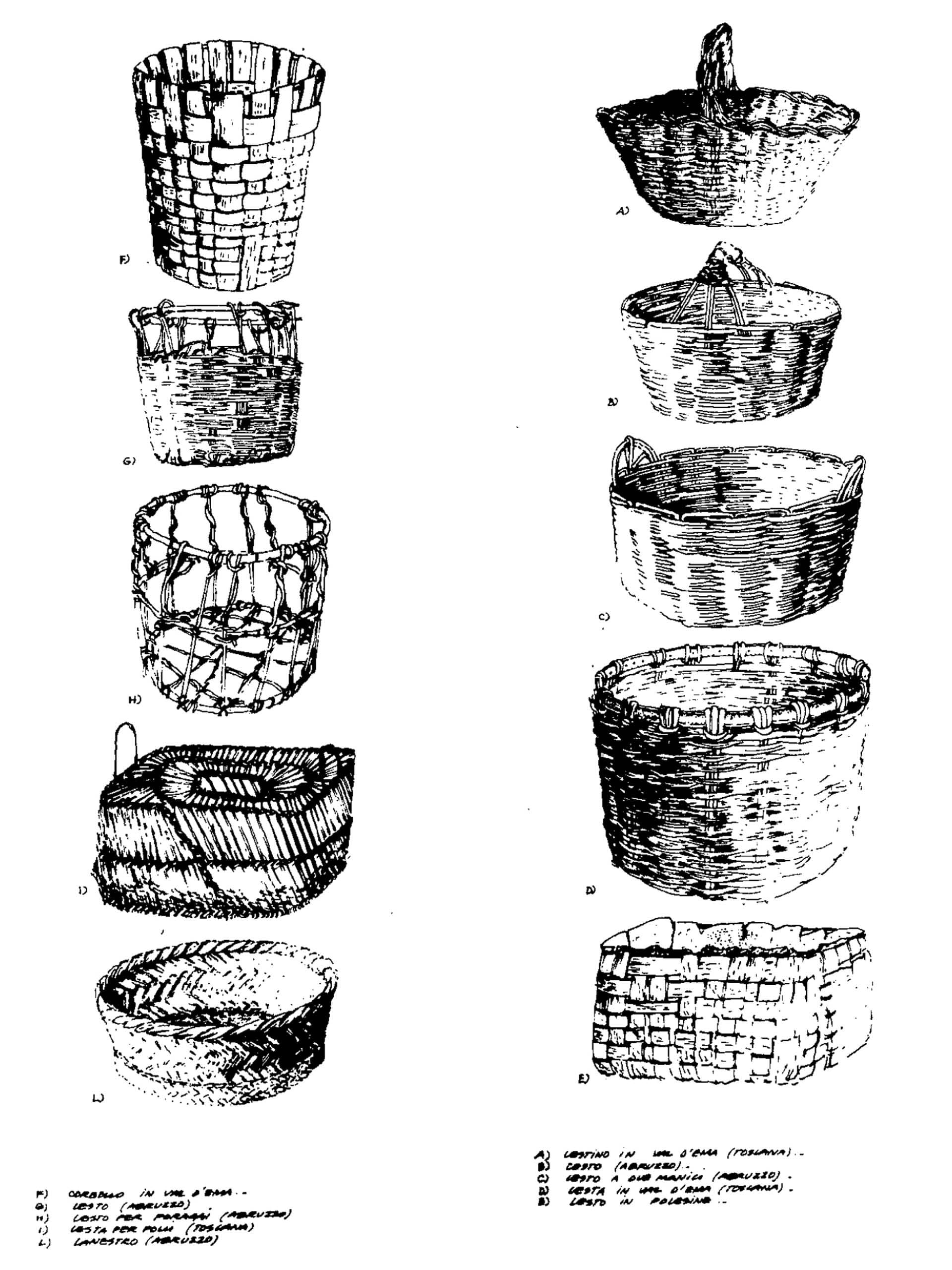

Com’è che Superstudio, laboratorio di architettura noto per le visioni avveniristiche espresse nel Monumento continuo del 1970 – una griglia infrastrutturale neutra e totalizzante che avvolge allo stesso modo le città e i territori extraurbani – e in collage come Autostrada Terra-Luna (1973-1974) – anticipazione della cosiddetta “information superhighway” – si ritrova, qualche anno dopo un exploit radicale, a occuparsi della “bigoncia” di Settignano e del “nottolino” toscano? Ovvero, rispettivamente: un secchio di legno usato per la vendemmia e un perno di pietra, forse – difficile dirlo con certezza: siamo già nell’ambito della paleontologia e Google, stavolta, non aiuta. Il che conferma la tesi di Adolfo Natalini, Alessandro Poli e Cristiano Toraldo di Francia, secondo cui il progettista è una specie di paleontologo che documenta, in questo caso armato solo di matita, gli attrezzi di un mondo contadino quasi scomparso.

Compiendo questa operazione nell’ambito di un corso universitario, i membri di Superstudio dimostrano un forte senso storico, nonché una consapevolezza dei rischi della storicizzazione: “Quando si producevano i progetti e le immagini, gli scritti e gli oggetti dell’‘architettura radicale’, l’architettura radicale non esisteva. Ora che questa etichetta storicamente esiste, l’architettura radicale non esiste più”. Nel momento in cui il bollino disciplinare occulta il futuro profetizzato da Superstudio, è al passato che bisogna rivolgersi; tocca che l’avanguardia torni sui banchi di scuola: la “mossa del cavallo” non funziona più. A differenza di chi insiste nel fare controcultura dal comodo loggione della cultura, Superstudio capisce che “l’ironia, la provocazione, il falso sillogismo, il terrorismo, il misticismo […]” sono necessariamente strumenti di attori marginali, mentre nell’alveo istituzionale non restano che la memoria, la malinconia, “la coincidenza (l’identità) tra memoria e progetto”. Dieses ist lange her, “ora questo è perduto”: un sentimento simile era stato espresso qualche anno prima da Aldo Rossi. Superstudio sa che della produzione radicale non resta che un “cimitero cartaceo”.1

Cavart, Riccardo Dalisi, A. De Angelis, Global Tools, Gruppo Teoria, Ugo La Pietra, Alessandro Mendini, Adolfo Natalini, Franco Raggi, “L’architettura radicale è morta: viva l’architettura radicale,” Spazioarte, nn. 10-11 (giugno-ottobre 1977).

L’obiettivo del corso: combattere il pensiero unico borghese riaffermando l’autonomia della cultura popolare e contadina attraverso un’analisi di modalità progettuali alternative in grado di mediare il complicato rapporto tra natura e cultura: “L’uomo ha trasformato la natura in cultura, utilizzandola in modo congruente alle leggi di essa”. Qui Superstudio denunciava lo sfruttamento delle risorse naturali, ma a distanza di più di mezzo secolo, una lettura ispirata a Jean Baudrillard (riferimento già presente nel pensiero del collettivo) è ancora più attuale. Oggi, la natura è assoggettata alla cultura dal punto di vista simbolico: le illustrazioni stilizzate degli attrezzi contadini non sono poi così diverse da quelle che popolano le superfici dei prodotti industriali, in particolare quelli green e bio. Ciò sarebbe dovuto al fatto che, come spiega la storica del design Valeria Bucchetti, “il prodotto alimentare, a differenza di altri prodotti della progettazione industriale, ha in fondo assai poco da dire attraverso la propria immagine o la fisionomia del proprio universo di riferimento”2. In verità avrebbe moltissimo da raccontare (per riprendere alcuni esempi di Bucchetti: la preparazione, gli ingredienti, il lavoro del produttore, e altri aspetti legati alla filiera) ma non può farlo in modo diretto, per così dire, “non simulacrale”. Persino l’azienda più tradizionale e sincera finirebbe per scontrarsi con le esigenze dell’immaginario: chi (a parte forse proprio Superstudio) rimarrebbe incantato da asettici bacili in plastica e freddi tubi d’acciaio?

Valeria Bucchetti, Packaging design: storia, linguaggi, progetto (Milano: FrancoAngeli, 2005), p. 38.

Non ci resta che interpretare, oggi, il senso del viaggio a matita di Superstudio a fronte di una culturalizzazione simbolica della natura. Che ne è dello “staio” abruzzese nel momento in cui entra a far parte di un’enciclopedia di pratiche in via d’estinzione? Una vignetta piuttosto recente, contenente anch’essa diverse silhouette, inquadra perfettamente la questione. Da un lato ci viene chiesto di riconoscere marche famose sulla base dei loro loghi; dall’altro di fare lo stesso con le piante, a partire dalle loro foglie. Al contrario di queste ultime, le prime sono ovvie: “Ecco uno schiaffo di realtà”, recita la vignetta.

Superstudio afferma: “Ciò che è fondamentale è il valore di scambio-segno […] Una reale teoria degli oggetti e del consumo dovrà fondarsi non su una teoria dei bisogni e del loro soddisfacimento, ma su una teoria della prestazione sociale e della produzione di segni. […] I miti naturali vengono sostituiti dai feticci del prodotto industriale”. Il riferimento a Baudrillard è ovvio, tuttavia il filosofo francese sapeva che i miti naturali si ripresentano sotto forma di simulacro, andando così a sostituire feticcio a feticcio, proprio come nel tempo circolare della stagionalità agricola:

La riscoperta della natura, sotto la forma di campagna ridotta a stato di “incantesimo”, inquadrata dappertutto in immensi tessuti urbani, spezzettata e “servita in camera” sotto la forma di spazi verdi, di riserve naturali per decorare la seconda casa è in effetti un riciclaggio della natura. Vale a dire non più una presenza originale, specifica, in opposizione simbolica con la cultura, ma un modello di simulazione, un “concentrato” di segni di natura rimessi in circolazione, in breve una natura riciclata.3

— JEAN BAUDRILLARD

Jean Baudrillard, La società dei consumi: i suoi miti e le sue strutture (Bologna: Il Mulino, 2008), p. 137.

Non solo il piccolo mondo antico degli spot televisivi, dunque, ma anche l’oggettistica rurale per i turisti della “vita lenta”. Si tratta soltanto di una perdita? Sarebbe troppo nostalgico crederlo. Ciò che perdiamo in autenticità – il mito naturale – lo guadagniamo in densità simbolica: il brand. Oggi il coccodrillo Lacoste possiede una maggiore carica di realtà rispetto alla foglia d’acero o alla zappa salentina. Quelli che il designer e ricercatore Michele Galluzzo definisce “loghi nella vita reale”4 semplicemente sono la vita reale.

Michele Galluzzo, Logo In Real Life: Note per una storia sociale della visual identity (Brescia: Krisis Publishing, 2024).

D’altronde Superstudio presenta gli attrezzi su sfondo bianco, avulsi dal loro contesto d’uso (eccezion fatta per un disegno che mostra la posizione del contadino), e quindi sono già icone, marchi. Il loro ruolo è quello di “reattivo mentale per processi di autoanalisi in una terapia liberatoria per la creatività”, laddove le “culture minoritarie propongono un superamento dei codici estetici e dei tabù tecnologici ufficiali”. La loro funzione è psicanalitica, dimensione da sempre centrale in Superstudio, che parte proprio dall’idea di trauma: «Gli oggetti dovevano entrare nelle case addormentate della borghesia fiorentina e italiana come dei cavalli di Troia per stimolare lo stesso choc che in noi aveva provocato la visione dell’acqua all’interno dei monumenti fiorentini»5, afferma in altra sede Cristiano Toraldo di Francia. Oggetti terapeutici, dunque. Forse nient’altro che sedativi per la nostra civiltà ultratecnica e ipermoderna. È quello che denunciava Gui Bonsiepe nel 1974 sulle pagine di Casabella: “una terapia per occupare i figli della società del benessere […] La ricaduta in una tecnica artigianale ed in una società di tipo settario, la manifattura di amuleti […] non muta una società tecnologica, ma le conferisce un aspetto più semplicemente leggiadro”6.

Chiara Alessi, "L’alluvione di Firenze e l’architettura radicale," Cosa c'entra?, episodio del podcast, Il Post, 6 novembre 2023, https://open.spotify.com/episode/02PwPh94ZhID46bjZH6U1Z

Gui Bonsiepe, "Una terapia per occupare i figli della società del benessere," Casabella, n. 389 (1974): p. 44.

Cosa resta del viaggio di Superstudio? Altri ne hanno seguito le orme, facendo coincidere non solo progetto e memoria, ma memoria e futuro. A questa retro-vanguardia appartiene il graphic designer lucano Mauro Bubbico, che nei suoi poster per panifici, celebrazioni carnevalesche e feste patronali iperlocali recupera i segni e i significati del folklore, radicalizzandoli digitalmente. Ispirandosi alle sovversioni della grafica olandese e persino al design generativo, Bubbico raggiunge un’essenzialità che ricorda le clip art anni Duemila. In alcuni suoi lavori opera come un Matisse vettoriale, mentre in altri setaccia i pixel come un mugnaio. C’è poi l’artista pugliese Nico Angiuli che, con il progetto The Tools’ Dance, recupera i gesti più o meno meccanizzati dei lavoratori stagionali del tabacco in Albania, delle olive in Spagna e dei pomodori nel sud Italia, trasformandoli in una coreografia di danza. Mostrando che l’agricoltura è ancora una dimensione viva e pulsante, rompe il simulacro ambrato del buon contadino. In questo modo, pone rimedio al “furto di creatività” che, secondo Superstudio, accompagna la “proletarizzazione progressiva” dei braccianti.

Oscar Wilde sosteneva che si ritrova nella natura solo ciò che vi si è nascosto in primo luogo.7 Superstudio vi ha interrato la sua critica radicale, ormai velata di melanconia, alla cultura egemone, ma oggi che la cultura egemone ha fagocitato le culture minoritarie riducendole a simbolo, la natura nasconde altro: l’equivalenza degli opposti e la verità del simulacro, il contadino robotizzato e la schiettezza delle Macine Mulino Bianco.

Oscar Wilde, La decadenza della menzogna e altri saggi, trad. Marco Vignolo Gargini (Milano: BUR Rizzoli, 2000).

Desideriamo ringraziare l'Archivio Lara-Vinca Masini e Centro Pecci Prato per il prezioso supporto nella preparazione di questo articolo e per aver fornito le immagini che lo accompagnano.

Silvio Lorusso è uno scrittore, artista e designer italiano che vive a Lisbona, in Portogallo. Ha pubblicato Entreprecariat (Onomatopee) nel 2019 e What Design Can't Do (Set Margins') nel 2023. Lorusso è professore assistente all'Università Lusófona di Lisbona e tutor presso il dipartimento di Information Design della Design Academy Eindhoven. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze del Design presso l'Università Iuav di Venezia.

Le immagini provengono dalla ricerca "Cultura materiale extra-urbana" (1973-1978) iniziata presso Facoltà di Architettura di Firenze da Adolfo Natalini, Cristiano Toraldo di Francia, Gian Piero Frassinelli, Alessandro Poli, Michele De Lucchi. All images courtesy Archivio Superstudio. Originally published in Modo, March 1978.

finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU